Uno degli articoli più letti di questo blog mostra un semplice schema per alimentare dei

fari supplementari. E' stato scritto nel 2007 trattando in maniera superficiale il dimensionamento dei cavi e dei fusibili di protezione.

Qualche giorno fa un lettore mi ha chiesto:

lo stesso schema va bene per i faretti a led, cioe devo inserire e

quindi alimentare 5 faretti da 48 w che fusibile devo usare, che filo?

Chiariamo subito che il tipo di lampada, incandescenza, alogena o LED non richiede modifiche allo schema. Quello che mi ha fatto pensare di riscrivere l'articolo e presentare un nuovo schema è il numero di faretti, cinque. Ripartiamo dunque da capo iniziando dal nuovo schema.

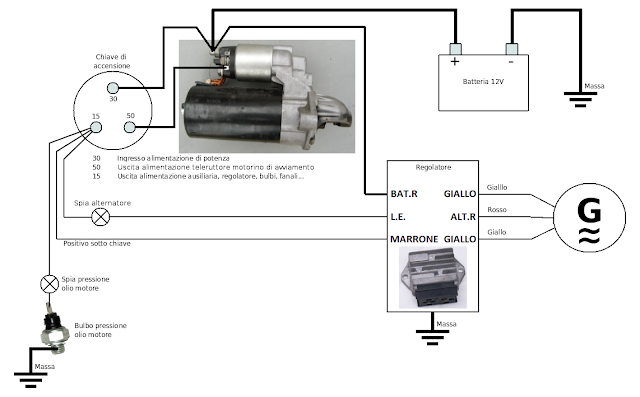

Schema elettrico

Attenzione! Utilizza questo schema a tuo rischio e pericolo!

Prima di tutto dobbiamo conoscere le correnti in gioco partendo dai dati

delle lampadine. Supponiamo di voler montare delle lampadine da 12V e

48W (così vengono i conti tondi).

La

corrente [Ampére] di una

lampadina si calcola come il rapporto tra la potenza [Watt] e la

tensione [Volt]; nel nostro caso: 48W / 12V = 4A.

Supponendo di voler montare quattro fari, la corrente totale del sistema risulta 4A + 4A + 4A + 4A = 16A.

Il circuito di potenza del del relè

deve sopportare tale corrente. Quindi occorre scegliere un relè in

grado di portare da 16A in su. Chiaramente tutto il relè deve essere

costruito per la tensione di 12V. Potremmo fare a meno del relè a

condizione di avere un interruttore in grado di portare una ventina di

Ampére. Interruttori di questo tipo sono però di grosse dimensioni e

quindi potremmo incappare in problemi estetici o logistici. Utilizzando

il relè possiamo montare un interruttore di dimensioni molto limitate.

Ora dobbiamo scegliere l'

interruttore da montare sul cruscotto. Non deve avere particolari requisiti quindi va bene qualunque cosa.

Occorre

decidere dove collegare l'alimentazione dell'interruttore (nel disegno ho segnalato il terminale con un punto interrogativo).

- Nel caso in cui volessimo accendere i fanali in qualunque momento, il

terminale indicato con il punto interrogativo va collegato tra il

fusibile F1 e il relè.

- Nel caso in cui volessimo accnedere i fanali solo quando è acceso il quadro elettrico, il terminale indicato con il punto interrogativo va collegato al morsetto al morsetto 15 o al 15/54 che solitamente indicano il positivo tagliato dalla chiave del quadro elettrico.

- Nel caso in cui volessimo accendere i fanali solo quando sono accese le

luci di posizione, il terminale indicato con il punto interrogativo va

collegato al circuito che alimenta le luci di posizione.

Nel disegno non è disegnato il conduttore di massa perché si presume sia

possibile utilizzare il metallo del trattore come conduttore di massa.

Dimensionamento dei cavi

Sui cavi marchiati con S2 circola la corrente di un solo faretto: nel nostro caso 4A. Utilizzando la seguente tabella che indica la massima corrente che può circolare su un cavo considerando la sua sezione e la sua lunghezza.

La formula utilizzata per riempire la tabella è:

Corrente = 25 * Sezione / Lunghezza

si capisce che i cavi S2 che collegano i singoli fari al relè devono essere da 1.5 mm² se lunghi 10 metri o da 1.0 mm² se lunghi solo 5 metri.

Il cavo S1, che collega la batteria al relè e su cui circola la corrente di tutti i fari allo stesso momento (20A) deve essere di almeno di 4.0 mm² se lungo al massimo 5 metri.

Dimensionamento dei fusibili di protezione

Il dimensionamento del fusibile F2 deve:

- permettere di alimentare il faretto;

- proteggere il cavo dal surriscaldamento.

Il primo punto ci dice che il fusibile F2 deve resistere a più di 4A che è l'assorbimento del singolo faretto. Il secondo punto ci dice la taglia massima del fusibile F2, attraverso una formuletta empirica che consiste nella

moltiplicazione per 4 della sezione del cavo. Analizziamo entrambi i cavi scelti:

- Filo lungo 5 metri di sezione 1.0 mm² * 4 = 4A.

- Filo lungo 10 metri di sezione 1.5 mm² * 4 = 6A.

Se l'assorbimento dichiarato è di 4 ampere è bene scegliere un fusibile della taglia commerciale immediatamente maggiore per evitare che si bruci durante il funzionamento normale (non dimentichiamoci che stiamo parlando di macchine agricole che lavorano per ore sotto al sole estivo). La taglia commerciale immediatamente superiore è 5A.

Attenzione! Un fusibile da 5A non è in grado di proteggere il cavo da 1.0 mm² dichiarato accettabile secondo la tabella analizzata poco sopra. Dobbiamo per forza scegliere un cavo da 1.5 mm² anche qualora la tratta sia inferiore ai 5 metri.

Quindi F2 = 5A e S2 = 1.5 mm².

Analizziamo il tratto di cavo S1 che va dal relè alla batteria e che è protetto dal fusibile F1. Sul cavo circola la somma delle correnti delle singole lampadine: il fusibile deve resistere ad almeno 16A. Abbiamo detto che deve essere di almeno 4.0 mm² il che vuol dire che va protetto da un fusibile di 4.0 mm² * 4 = 16A. Se consideriamo le taglie commericiali dei fusibili automobilistici abbiamo fusibili da 15A (non sufficienti) e da 20A. La scelta cade obbligatoriamente sul fusibile da 20A.

Attenzione! Un fusibile da 20A non è in grado di proteggere un cavo da 4.0 mm². Il cavo che connette la batteria al relè dovrà essere da 6.0 mm².

Quindi F1 = 20A e S1 = 6.0 mm².

Nota a margine

Il fusibile F1 è veramente necessario?

Lo scopo del fusibile F1 è quello di proteggere il tratto di cavo che dalla batteria va al relè ipoteticamente dentro al cuscotto del trattore. Il fusibile interviene in caso di cortocuito del cavo S1 verso la massa (il telaio del trattore). Si ha un cortocircuito praticamente solo se l'isolante del cavo si danneggia. Tale fusibile ha senso di esistere

solo se viene installato in prossimità della batteria o sulla batteria stessa. Non ha senso se installato dentro al cruscotto. Quindi in caso di sistemi di protezione meccanici contro il danneggiamento del cavo elettrico (ad esempio una guaina corrugata o equivalenti) è possibile evitare di installare il fusibile F1 potendo, di fatto, limitare il cavo S1 ad una meno costosa sezione di 4.0 mm².

Il caso del lettore

Cinque lampade da 48W assorbono 4A l'una per un totale 20A.

Il dimensionamento di S2 e F2 è identico al caso precedente: F2 = 5A e S2 = 1.5 mm².

Il dimensionamento di S1 è di 6.00 mm² ipotizzando una lunghezza di 5 metri.